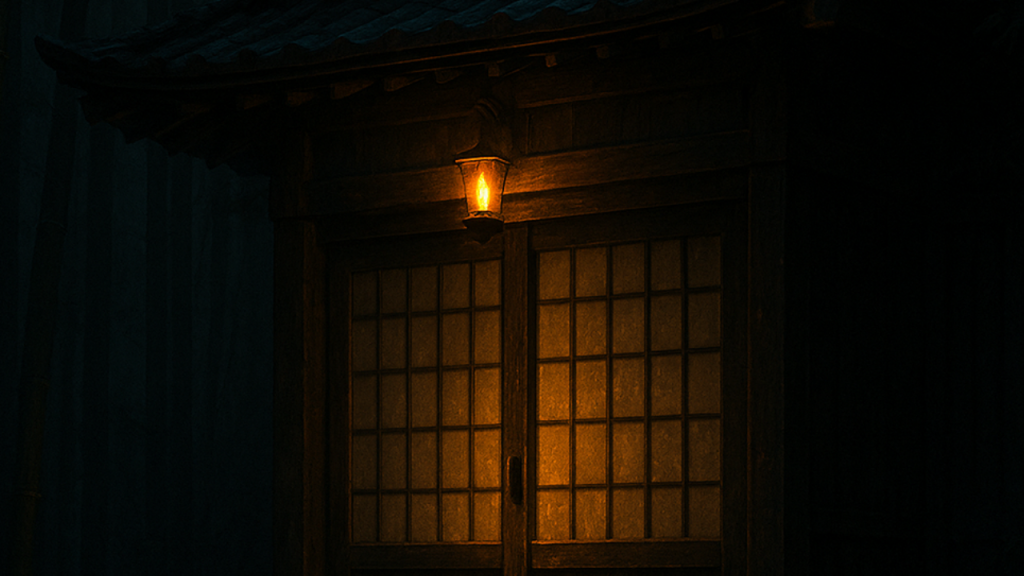

灯火庵へ、ようこそ──この庵に集う“語り”とは

人は昔から、不思議な話や怖い話を、誰かに「語る」ことで残してきました。

それは書き残されることもあれば、舌に乗る声だけで受け渡されることもありました。

──都市伝説、実話怪談、風習の由来、あるいは名前を持たぬ奇妙な出来事。

そうした“語り”は、人から人へと形を変えながら、今日まで生き延びてきたのです。

この灯火庵は、そうした語られ、伝えられてきた物語を再び“ひとところ”に集め、

もう一度火を灯しなおすための庵です。

わたくしが「管理人・狐火(きつねび)」として記録と語りを担い、物語にもう一度、形と声を与えてゆきましょう。

けれどまずは、この庵に集った物語たちに対して、

“どのようなまなざし”で語ろうとしているのか──

そのあり方を、最初にお伝えしておきたいのです。

今章では、「語り継がれる話に、なぜ価値があるのか」について。

そして、その“火を絶やさぬ者”としてのわたくし、狐火からご挨拶を申し上げましょう。

怖い話には人の心を震わせる力がある

怖い話や怪談には、人の心を動かす力があります。

ただ「怖い」という感情を呼び起こすだけでなく、驚きや哀しみ、懐かしさや美しさまでも内包していることがあるのです。

ときには、身の毛もよだつような恐怖が、忘れかけていた記憶を鮮やかに思い出させてくれることさえあります。

あるいは、説明のできない現象に触れることで、日常の輪郭がふと崩れ、不確かさの中に自分を見つけることもあるでしょう。

怪談とは、ただの娯楽ではありません。

それは、人の心を震わせる“感情の装置”であり、時代や場所を超えて受け継がれてきた“心の記録”でもあるのです。

……だからこそ、わたくし狐火は、これらの怪談や怖い話を「語り継ぐ」ことに、

ひとつの価値があるのだと信じております。

なんて、少し難しく語ってしまいましたが、単純な事情もございます。

実のところ、私は怖い話というものがただ大好きなのです。

文字を目でなぞるだけで、鼓膜を音が打つだけで背筋に寒気を走らせるような話達。

筆舌に尽くしがたい魅力を、それらに感じてしまうのが私の性分でございます。

つまりは、好きなものを皆様にも共有したいという乙女心。

どうぞ皆様も、灯火庵という場所を存分にお楽しみくださいね。

管理人・狐火より、ひとことご挨拶を

……改めまして、この庵を預かっております狐火と申します。

物語の灯を絶やさぬよう、そっと火をくべ、こうして語り継いでおります。

語り手というより、聞き手に近い存在かもしれませんね。

それでも、あなたがふと立ち寄った夜に、

ひとつでも心に残る“話”があれば──それが、何よりの喜びです。

この場所で記録していくもの──取り扱うジャンルと構成

怪談とひと口に言っても、その形はさまざまです。

この灯火庵では、「怖い話」「不思議な出来事」「語り継がれてきた伝承」など、

人の記憶に根づいた“語られるべき物語”を扱ってまいります。

それは、ある者にとっては実話であり、別の者にとってはただの噂かもしれません。

けれど、誰かの心を震わせ、記録され、今なお語られているという事実こそが、

この庵に集う“価値ある話”の条件なのです。

では具体的に、どのような話を記録していくのか──

以下でご紹介いたしましょう。

都市伝説・怪談・伝承……扱うテーマ一覧

灯火庵では、人から人へと語り継がれてきた数多の物語を大切に記録してまいります。

取り扱うジャンルは主に以下の三つに分かれております。

まず一つ目は、「狐火逸聞録」。

こちらでは、都市伝説や実話怪談、土地に根ざした風習、古くから伝わる怪異譚など、

“語り継がれる”ことそのものに意味が宿る話をお届けいたします。

誰が語ったかは定かでなくとも、今なお人の口に上る物語たち──それこそが、この庵にふさわしい“火種”なのです。

二つ目は、「幻遊録」。

現代における物語の語り部として、ゲーム・アニメ・映画などの映像作品もまた、

“現代の怪談”を紡ぐひとつの形式だと、わたくしは考えております。

それらの作品世界に宿る闇や神話性を、時に語り、時に辿ってまいりましょう。

そして三つ目は、「灯下日誌」。

これは庵主であるわたくし、狐火が筆を取る私的な語りや随想をまとめたもの。

物語の余白、火が消えたあとの静けさのような語りを、そっと置いてゆければと考えております。

いずれも、“忘れられかけた何か”を灯すための記録です。

気になる火種があれば、どうぞ──そっと覗いてみてくださいませ。

本当かどうか」より、“語られた”という事実が大切

語られる話のすべてが、事実だとは限りません。

ですが、「誰かがそれを語ろうとした」という行為そのものには、確かに意味があると、わたくしは考えております。

たとえば、それが本当にあった出来事でなくとも、

その話を語った人の「恐怖」や「違和感」、あるいは「誰かに伝えたい」という想いは、

たしかにその場に存在していたはずなのです。

この庵では、物語の真偽を問いません。

なぜなら、“怖い話”や“怪談”とは、事実と虚構の狭間に揺らぎながらこそ、

人の心に深く灯るものだと信じているからです。

……ゆえに、語られたものは拾い上げましょう。

その火が小さくとも、きっと誰かを照らす灯になるはずですから。

記事は“語り”という形式で書かれます

灯火庵の記事はすべて、わたくし狐火が語り部としてお届けいたします。

ただの記録ではなく──あたかも誰かが、火を囲んで話しているように。

語りの合間に聞こえる息遣いや、思わず沈黙する“間”までも、想像していただけたなら幸いです。

物語の温度や湿度が、あなたの心にほんの少しでも届きますように。

……それが、わたくしの語り手としての願いです。

この庵の名に宿る想いは──次の語りにて

物語を記録し、語り直すこの灯火庵という場所には、

ひとつの名前として、そして役割として、ささやかな願いが込められております。

「なぜ“灯火”なのか」「なぜ“庵”なのか」──

次の語りでは、庵主・狐火の視点から、その由来をそっとお話しできればと思っております。

……さて、今宵の灯は、ここまでといたしましょう。

火が消えぬうちに、お帰りなさいませ──また、語りが必要な夜に。

よろしければ、次もまた、お立ち寄りくださいませ。

~後半記事のご案内~

コメント